arrow_back_ios

Main Menu

arrow_back_ios

Main Menu

- High Precision and Calibration Systems

- 機械的・構造的DAQシステム

- 音と振動DAQシステム

- 産業用電子機器

- 電気式パワーアナライザ

- S&V ハンドヘルドデバイス

- 機械的・構造的DAQシステム

- ワイヤレスDAQシステム

- DAQ

- Drivers API

- nCode - Durability and Fatigue Analysis

- ReliaSoft - Reliability Analysis and Management

- Test Data Management

- Utility

- Vibration Control

- Inertial Sensor Software

- 音響トランスデューサ

- 電流電圧センサ

- 変位センサ

- 力センサ

- 慣性センサー

- ロードセル

- マルチコンポーネントセンサ

- 圧力センサ

- ひずみゲージ

- 温度センサ

- チルトセンサ

- トルクセンサ

- 振動トランスデューサ

- Temperature

- 測定加振器

- IO-Linkインターフェイスを備えたスマートセンサー

arrow_back_ios

Main Menu

- LAN-XI

- Fusion-LN

- CCLD ( IEPE )信号コンディショナ

- 充電信号コンディショナ

- マイク信号コンディショナ

- NEXUS

- マイクロフォン校正システム

- 振動トランスデューサ校正システム

- 騒音レベル計校正システム

- 信号コンディショナ用アクセサリ

- 校正システム用アクセサリ

- ReliaSoft BlockSim

- ReliaSoft Cloud

- ReliaSoft Lambda Predict

- ReliaSoft Product Suites

- ReliaSoft RCM++

- ReliaSoft XFMEA

- ReliaSoft XFRACAS

- ReliaSoft Weibull++

- Classical Shock

- Random

- Random-On-Random

- Shock Response Spectrum Synthesis

- Sine-On-Random

- Time Waveform Replication

- Vibration Control Software

- マイクロホンセット

- マイクロフォンカートリッジ

- リファレンスマイク

- 特殊マイク

- 音響材料テストキット

- 音響キャリブレーター

- ハイドロフォン

- マイクロスコーププリアンプ

- 音源

- 音響トランスデューサ用アクセサリ

- ピエゾ式 CCLD (IEPE) 加速度計

- ピエゾ式加速度計

- 光ファイバ式加速度計

- 力センサ

- ピエゾ式参照加速度計

- インパルスハンマー/インピーダンスヘッド

- タコメータプローブ

- 振動キャリブレーター

- ケーブル

- 振動トランスデューサ用アクセサリ

- Accessories

- Accessories

- Actuators

- Combustion Engines

- Durability

- eDrive

- Mobile Systems

- Production Testing Sensors

- Transmission Gearboxes

- Turbo Charger

arrow_back_ios

Main Menu

- G-Link-200

- G-Link-200-OEM

- SG-Link-200

- SG-Link-200-OEM

- V-Link-200

- RTD-Link-200

- TC-Link-200

- TC-Link-200-OEM

- マイクロフォンケーブル

- 三脚

- マイクロフォンブーム

- マイクアダプタ

- 静電アクチュエータ

- マイクロフォンウインドスクリーン

- ノーズコーン

- マイクホルダー

- 三脚

- 音響トランスデューサ用のその他のアクセサリ

- マイクロフォンの屋外用保護具

- 接着剤

- 保護コーティング

- クリーニング剤

- SG キット

- はんだ端子

- その他のひずみゲージアクセサリ

- ケーブル

- ゼロ点バランシング( ZeroPoint Balancing )

- TCS バランシング

- TC0 バランシング

- 音響ホログラフィ(Acoustic holography)

- 音響特性管理

- 水中音響範囲

- 風洞音響試験 – 航空宇宙

- 自動車の風洞試験

- ビームフォーミング(Beamforming)

- 飛行機騒音音源探査

- アコースティックカメラによるリアルタイム音源探査

- 音響インテンシティマッピング

- 球面ビームフォーミング(Spherical beamforming)

- 製品騒音測定

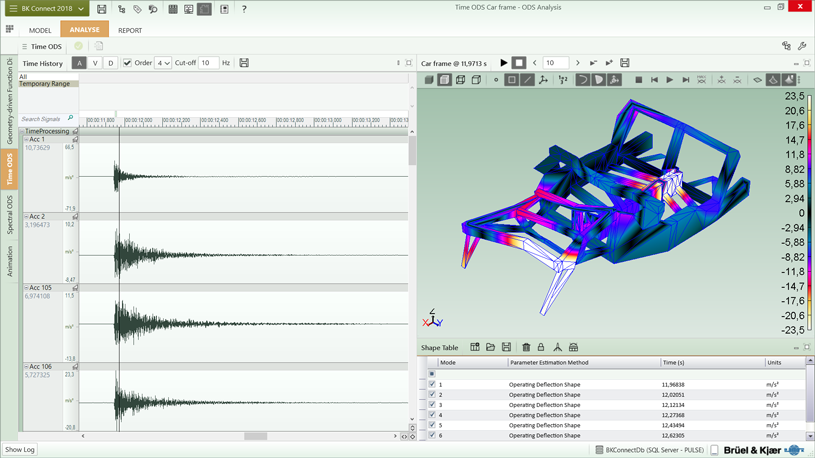

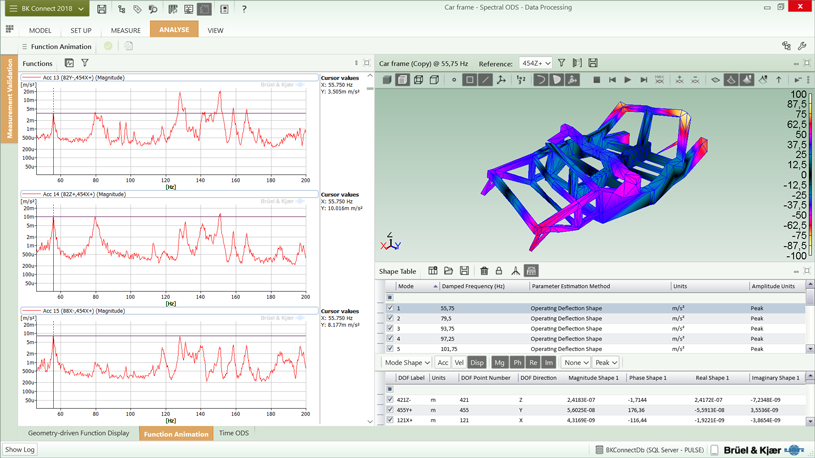

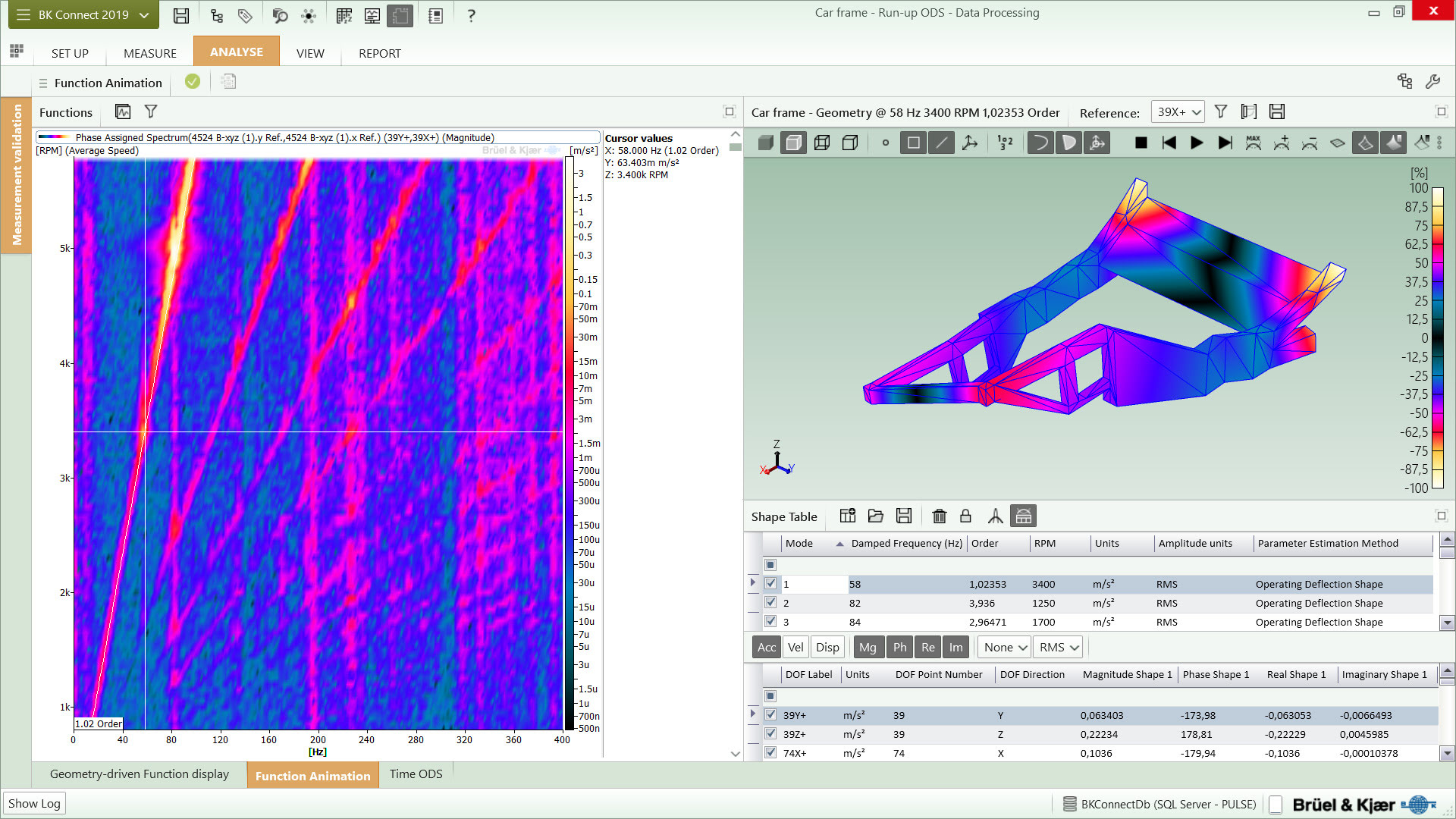

- 実稼働振動形状(ODS)解析

- 古典的モード解析

- 地上振動試験(GVT)

- 実稼働モード解析

- 構造ヘルスモニタリング

- 試験-FEA統合

- 衝撃応答スペクトル(SRS、Shock response spectrum)

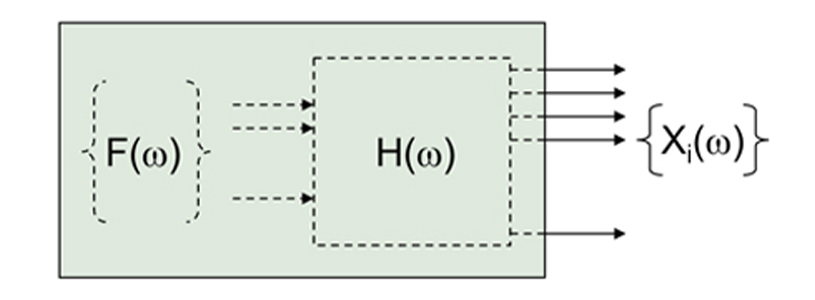

- 構造力学システム